|

ALCUNI CANTI

I canti che seguono, fanno parte della tradizione. Spesso si

presentano in più versioni. Di ognuno riporto quella più ricorrente. I

versi a volte sono in dialetto stretto (in tal caso la vocale e

è “muta”); altre volte sono in un dialetto italianizzato (in tal caso la

vocale e va pronunciata

chiaramente). Comunque, quando è scritta in grassetto, la e va pronunciata

chiaramente. Stornelli

Il canto degli stornelli nel passato costituiva il momento più esaltante nelle feste paesane. Tutti li cantavano per esprimere allegria, amore, odio, gelosia, invidia, dispetto, tristezza, ma soprattutto per esprimere la gioia di cantare in piena libertà, senza remore o inibizioni di sorta. Gli stornelli avevano origine diversa: potevano essere importati da regioni più o meno lontane, potevano essere tramandati di generazione in generazione, potevano essere improvvisati sul momento. Quasi sempre si accompagnavano al suono dell’organetto. Ogni stornello si compone di 3 versi. Il primo può essere di 11 o di 5 sillabe. In quest’ultimo caso va tagliata la parte iniziale del canto (equivalente a 2 battute musicali). Gli altri due versi (il 2° ed il 3°) sono di 11 o 12 sillabe (e a volte di 10). Quando in uno stornello i versi sono solo 2 (come capita spesso), il secondo va ripetuto, in modo da avere l’equivalente di 3 versi.

All'addasciùme[1]

c'è ‘na grossa pioggia, quest'è l'amore mia che ci passeggia. (2 volte il 2° verso) Amor’amore, l’amore

non si fa sse non si monta, se

nen se mette ‘ncuórpe la semènta. Amore

mia, ‘na

sera tu sié ditte a mé

“carogna”; ma

n’atre cómm’a mé glie truóve ‘nfré… Amore

mia, nne

me ne cure se ‘mpuórte la robba, basta

che puórte sana la percoca. Amore

mia, sié

ditte ca veniv'a scartecciàje. Glie

marre[2]

suo’ fenit’i nen sié venute. I

guarda che vertù che tè la donna, porta

l'acqua ‘ncape i nen se ‘nfónne. ( 2 v.)

Porta l'acqua ‘ncape i nen se ‘nfónne,

porta le méla ‘mpiétte i nze le magna,

quanne piglia marite ce le quenzégna. I

l'acqua deglie mare è turchinèlla, la

léngua delle donne è parlarèlla. (2 v.) Io

me ne

voglio andà lontano tanto, dove

non mi ritrova nemmeno il vento. (2

v.)

Nemmeno

il vento,

manco la luna che cammina tanto. (2

v.) I

quanne nascé ie, nascé la rosa; nascé

la gelosia della casa. (2 v.) Ie

tiénche ‘ne marite ciche ciche, glie

so’ mannate agli uórte pe 'nzalata, ‘na

ciammaruca spóglia gli è spaventate. La

mamma del mio amore non mi parla, se

créde ca i vuóglie amà la figlia. (2 v.)

Se créde ca i vuóglie amà la figlia,

pe mé che se glie faccia fritt’all'uóglie

i repassate che ‘na spica d'aglie.

La

vita della donna è cómm'all'uóglie: la

sèra è bbona i la mmatina è miéglie. (2 v.) Merìquela,

merìquela de fratta, ie

cchiù te guarde i cchiù te fè morétta. (2 v.)

‘Ncim'aglie

piétte ti' ‘na cèrqua tónna, teccasse

própia a mé raccò la glianna. (2 v.) O

Filomena, quando

cammini pe 'ssa strada piana. la

gonna balla e la terra

trema. O

Marïuccia, remitte

glie pecine ca chievìzzeca, sennó

vè gli acqua-frusce i te gli acciòppeca. O

tira tira, quattro

cavalli tirano le rote e

lo mio amore tira la calamita. Un

giorno me n'andavo fosso fosso, trovai

lo mio amore a lavà le cosse.

(2 v.)

Trovai lo mio amore a

lavà le cosse,

allora io ci disse: "Che stè a fà iésse?"

E lei mi rispose: "Quanta sié féssa!" Amore

mia, nne

vuóglie cantà cchiù ca mó me basta, la

voce p'addemane nne me rèsta.

Peppinèlla “la ricciolina”, la simpaticissima ultracentenaria

della Forcella,[3]

quando è di buonumore, cioè spesso, intona ancora, con voce schietta e

ben cadenzata, gli stornelli che seguono: Sse

me guardate, dicetimélle

che cosa voléte. Voléte

glie mio cuore? Perché ‘mparlate? Amava

‘na morétta montagnola: chélle

ch’avéva in cuore mi le dicéva.

Mó che s’è fatta

furba, ‘sta vagliona,

chélle che tiéne ‘ncore

se lo mantiéne. Andato

pe ‘ssa strada, mèzz’a

ni boschi morta pe la séte, per

bere,

bello mia, róscia ‘ncarnata,

mi dài ‘na béveta d’acqua, se ce

l’avéte?

Chélla mi disse: “Bive alla cannata,

refréscati ‘ssi cuor quanta voléte.” Sentì

‘na voce, chiglie

è lo bello mia, vo’ rifà

pace.

E ce venisse gli

Angel’alla Croce,

ca ie che tè nen ce

refacci pace. Bène

ti voglie, a

pasci l’èrba cómm’agli aconiglie,

a pasce l’èrba cómm’agli aconiglie,

le béne che t’ho date le

rivoglie.

A Campoli Appennino, che dista 3 o 4 km. da Pescosolido, si cantano

questi altri stornelli.[4]

Per la maggior parte sono in lingua italiana e perciò la vocale e

va pronunciata chiaramente. Solo qualcuno è in dialetto (e quindi con la

vocale e “muta”). Affàcciati

in finestra, se ci sei; dàcci

‘na goccia d'acqua, se ce l'hai; se

non ce la vòi dà, padrona sei. Bellina

che ti tengo facciafrónte, non

ti posso parlar, ti tengo a mènte. (2 v.) Eccoci,

bella mia, son ritornato, le

tue bellezze m’hanno richiamato. (2 v.) Fior

di chepèlla, staséra

me la sento

calla calla: me

va da litigà co’ la copèlla. Fior

di limone, con

la farina se fa le pane, co’

le ragazze se fa gli amóre. Fior

di radice, la

figlia della vedova mi piace se

la potessi avé, campo felice. Fiore

di menta, ie

m’ ðglie métte ‘mpiéd'all'acqua santa,[5] che

‘n'occhie guard'a Dije i ‘n'altr'all'amante. Fiore

di menta, la

menta non si coglie se non si pianta, l'amore

non si fa se non si monta. Fiore

di pepe, se

non ce la vói dà, fàccela véde, la

peparola pe pestà le pepe. Ie

me ne

voglio ì vèrzo Liórno[6], dove

ci sono chésse (o

ce l'ave ditte)

che

ce

la dànno la

sera, la mmatina e a mezzogiorno. Io

di stornelli ne sacce tante, ne

pòzze carecà ‘ne bastemènte. Chi

ne sa cchiù de mé, se faccia auante. I

quanne la ceciara se marita, i

chi ce dà glie spache i chi la ciocia. (2 v.)

Chi ce dà glie spache i chi la ciocia,

i chi ce dà la pizza ‘nquelerata (o

‘ncennerata). (2

v.) La

bella mia sorella Filomena, se

l'è portata via la tramontana, se

l'è tirata via l'aria serena. La

vostra madre nte marita apposta, pe

nne leuà la rosa alla fenèstra.

(2 v.) Ma

quanta sona bène ‘st’organétte, ma

quanta c’è cchiù biéglie chi glie sona, le

corde so’ venute da Milano. Sona,

sinatori, sinate alègre, ce

la volemi fà festin'e cante.

(2 v.)

Ce la volemi fà festin'e

cante,

ce la volemi fà

‘n'ora contènta.

(2 v.) Vede che

zinale fatte a lènza

(o a pizzo), quando

cammini si véde la panza se

véde glie boschétte de Fiorènza (o

tra le colonne).

Uno stornello di Sora:

Amore

mia,

sse

màmmeta nte nzóra[7],

me glie taglie,

glie

métte pe pennàcchie aglie cappéglie.

E uno di Balsorano:

Nne

véde l’ora che

viene

San Giorgio,

vedere

allo mio amore

glie stannarde.

(e

per assecondare il frunna-franna

dell’organetto)

Lé-vig-gé,

Lé-vig-gé,

Le-vig-gé, Le-vig-gé.[8]

Canti “alla stesa”

Venivano eseguiti a tutta voce ("alla stesa", appunto) in varie circostanze: quando si lavorava

nei i campi, quando si scartocciava, quando la sposa trasportava il

corredo alla casa dello sposo, quando si festeggiava la visita di amici

ecc.

Quando i campi si lavoravano a mano (con la zappa, la vanga, la

falce ecc.), si cantava sempre, un po’ per alleviare la fatica ed un

po’ per il gusto di cantare. Attaccava una squadra intonando una strofa,

da un campo più lontano rispondeva un’altra squadra con una seconda

strofa, da un campo ancora più lontano rispondeva un’altra squadra con

una terza strofa… e così il canto si rincorreva da un punto all’altro

del territorio. C’è da dire che allora non c’era l’inquinamento

acustico. Officine, motori ecc. non esistevano. Solo il mormorio dei

ruscelli, lo stormire delle foglie, il cinguettio degli uccelli ed altre

voci discrete della natura rompevano il silenzio; ma non impedivano ai

canti di diffondersi liberamente nell’aria.

Un’altra occasione buona per cantare (ma anche per ritrovarsi

tutti insieme a chiacchierare, a scherzare, a ridere e a fare festa) era glie mentóne[9].

Di seguito riporto quattro di questi canti alla stesa. Li ho

raccolto dalla viva voce di chi li eseguiva tanti anni fa.

Questo canto, quando arrivarono a Pescosolido due carbonari di

Veroli che avevano sposato due pescosolidane, riprese improvviso vigore,

poiché i due coninciarono a cantarli di frequente insieme con le loro

mogli. Solo che ci confondevano le idee, poiché sostenevano di cantarli “alla

cepranese” e noi non capivamo se si riferissero al modo di cantare o

all’origine del canto.

Mi pare

che vo’ chiove e

doppo lassa, cómm’alla donna quando si

confessa. (2 volte

il 2° verso)

Cómm’alla donna quando si confessa,

comincia li peccati e doppo lassa. (2

v.)

La mamma del mio

amore si chiama Memma; ma se

mi dà la figlia, la chiamo mamma. (2 v.)

Ma se mi dà la figlia,

la chiamo mamma,

sennò la chiamo scellerata donna. (2 v.)

Appicca glie

callare i fa' la sagna: mó passa lo mio amore

e se la magna.

(2 v.)

Due erano i luoghi ideali per eseguire questo canto: glie Pentóne ‘e Cantajalle e la

Prètacquara (che si trovano a monte della Forcella), i quali, essendo

bene esposti sulla valle di Sora, permettevano alla voce di arrivare

lontano lontano. Le ragazze, passando di lì, erano prese da una voglia

insopprimibile di intonare il canto (così dice Maria “la

macellara”, che me lo ha fatto riascoltare).

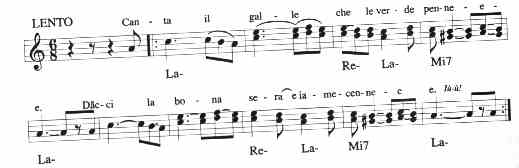

La vocale e va sempre pronunciata.

Canta il galle che le

verde penne-e-e,

dàcci la bona sera i iamecenne-e-e.

Iù-ù!

(grido festoso e allusivo).

E

mó che fresco c'è, lo buon cantare

cominceno zitèlle in amore.

E voi che

state a terra a ‘sse vallécchie,

mi sembrate

l’asino senza ‘récchie.

E

voi che

state a terra a chéssa valle,

mi sembrate

l’asino con le palle.

E

tu che stè’ a terra a chéssa valle,

s’ ô fa gli amóre che mé, viétténn’abballe.

All’addasciuma,

llariolé, se véde ‘na cammìscia

biancolina, oilé. O biancolina,

llariolè, è quella del

mio amor che vo’ fà pace, oilé. O

llariolì, o llariolé, chi

ce se vo’ trevà, che ce se trova, oilé. Che

ce se trova, llariolé, le

bianco letto e le lenzola fine, oilé.

Questo canto veniva eseguito allorché la sposa trasportava il

corredo alla casa dello sposo[10],

cioè qualche giorno prima del matrimonio. Le vicine di casa la aiutavano

portando sulla testa glie caniéstre[11]

o la canèstra[12]

pieni di panni, casseruole ed altri oggetti (sotto ai quali, però,

avevano messo un ringrosso per far apparire molto ciò che molto non era,

poiché anche allora contava tanto l’apparenza). Procedendo in fila

indiana, le donne cantavano accompagnate dall’organetto, che andava

avanti a tutte. Questo meraviglioso strumento, che era arrivato dalle

nostre parti tra la fine dell’’800 e l’inizio del ‘900, sostituì

la zampogna e con i suoi trilli festosi ravvivò i rari momenti sereni dei

nostri antenati. Però aveva il fiato corto, poiché il suo mantice era

piccolino[13],

ed incontrava non poche difficoltà nel sostenere le lunghe e lente frasi

del canto alla stesa, sicché si limitava ad interpolarle con fraseggi ad

libitum, in cui si rivelavano la bravura, il gusto e l’estro del

suonatore. Il canto si componeva di tre momenti distinti: l’assolo

dell’organetto, piuttosto veloce e cadenzato; il canto, lento ed

appassionato, eseguito dalla voce solista e sottolineato qua e là da un

veloce fraseggio (ad libitum) dell’organetto; il coro che, inserendosi

nella parte finale della frase musicale, si univa alla voce solista

vocalizzando sulle ultime tre note in segno di approvazione e

compiacimento su quanto era stato espresso dalla voce solista.

La e

(in grassetto) va pronunciata chiaramente.

(Solo) Mannìscete glie pènne[14],

o ‘gnóra spósa-a-a-a,

(coro) a-a-a, (solo) ca c'è ‘rrevèta l'ora de

partìe-e-e-e.

(coro) e-e-e. Alla

casa deglie padre sospir' e piante-e-e-e,

(c.) e-e-e, alla

casa degli amante sorris'e cante-e-e-e.

(c.)

e-e-e. Ti

vengo a riverire, signora sposa.

Che

quattre figlie maschie tu puózz'avé,

i

tutt' i quattre che bbona fertuna:

du’

carbeniére i du’ gran cavalliére. Svégliati,

bella mia, ch'adèsse è giorne: le

gallinèlle già per l’ara vanne. Pìgliati

l'accétta e va' pe légna,

a

fà cappotte[15]

con la tua compagna. Chi

taglia glie cappotte i chi glie ségna. Cappotte

da capocce de campagna.

Il canto una volta venne utilizzato per fare la serenata a due

sorelle, giovani e belle. Il cantore così si espresse:

"Che

bèlle spasse c'è da queste

luoghe!

C'è ‘na pianta de melegranate,

ce son due sorèlle ben

avernite[16],

me parno[17]

due colombe

accompagnate.

E

una cià il pètte tutto

fiorito[18],

e ‘n'altra il sole ‘nfrónte

‘ncatenato[19].

Io voglio buttà ‘na calamita,

una pe sposa e ‘n'altra pe cognata.

Io di bonasera ne lasce quattre,

una pe pizz’a quesso bianco lètte.

‘Mannisce ‘ne pèzze de pane i de presutte

i ‘ne pezzétte de ciammèlla tosta."[20]

A questo punto l’organettista, che era quasi sempre il compare Pèppe

‘lla Vólepa, volendo completare l’opera, smetteva di suonare e

raccontava:

“Apuó, no, loche vecine ce

stéva la pegnatèlla che ‘glie confiétte, i chélla (la ragazza)

ce ‘nfelè la mane pe chiappàglie; ma apuó nne la petéva recaccià i

allora disse:

- I mó cómme facéme? Tagliame la mane o rempéme la pegnatèlla?

-

Rempéme la pegnatèlla! – respenné une. I

acquescì rempiérne

la pegnatèlla. Eh,

eh eh!”

In altra circostanza il

racconto mutava:

“Apuó,

no, loche vecine ce stéva la sbucia ‘lla porta pe fa ‘ntrà la jatta[21]

i chélla disse:

- A ‘infila la mane iécche déntre!

Chiglie ‘nfelè la mane; ma ‘mméce de chiappà chélle che tenéva

chiappà, chiappà la jatta. Chélla, quanne se sentì strégne, ce screccà

ne mùcceche. Chiglie se féce male i se ne ì alla casa chiagnènne.”

L’immagine della mano che s’infila in una cavità ricorreva

quasi sempre a conclusione di canti, racconti e cose simili. Non so se

avesse un significato recondito. Mi piacerebbe saperlo, un giorno.

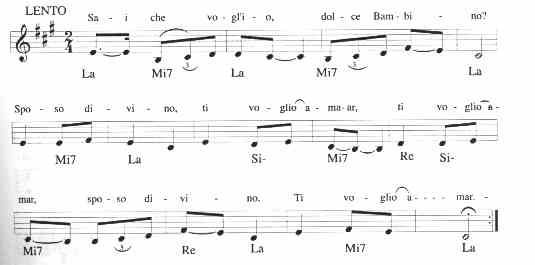

Canto di Natale

Il canto non mi pare un gran che. Tuttavia nel passato, quando tutti andavano in chiesa e la novena si faceva nelle ore antelucane (poiché dopo bisognava andare a lavorare), esso contribuiva a creare la giusta atmosfera natalizia: levandosi deciso e solenne in un formidabile coro all’unisono, dalla chiesa si diffondeva per le case e le vie del paese coinvolgendo l’intera comunità nell’attesa dell’Evento.

Sai

che vogl’io, dolce Bambino? Sposo

divino, ti voglio amar. Ti

voglio amar, sposo divino. Ti

voglio amar.

Voglio star sempre a te vicino,

caro Bambino, non mi scacciar.

Non mi scacciar, caro Bambino,

non mi scacciar. E

poi tu dimmi, vago mio fiore, sposo

d’amore, che vuoi da me? Che

vuoi da me, sposo d’amore? Che

vuoi da me?

Più non so darti, eccoti il cuore:

per man d’amore lo dono a te.

Lo dono a te per man d’amore,

lo dono a te. Gesù

mio caro, deh, non lasciarmi finché

a salvarmi non giungerò, finché

a salvarmi non giungerò, non

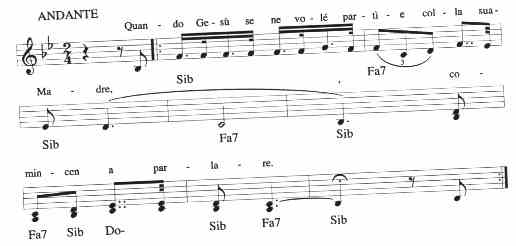

giungerò. La Palma 1°

Il canto veniva eseguito la domenica delle Palme andando di casa in

casa e portando come vessillo un bel ramo di olivo benedetto arricchito

con santini, nastri colorati e corone del rosario. L’esecuzione del

canto veniva premiata con uova o soldi.

La vocale e va pronunciata

distintamente.

Quando

Gesù se ne

volé partìe colla

sua madre-e-e, comincen

a parlare-e. Dicendo:

- Care figlie, a dó’ vó’ ìe? -

'n Gerusalèmme-e-e, dove

la pasqua faie-e.

-

'n Gerusalèmme non ci deve

ìe,

ca

glie Giudè-è-è te

vonno fraggellare-e. -

Chi mi vo’ fraggellà che mi fraggèlla, paciénza

ci aglie-e-e, paciénza

madre mia-a. ‘Mmiés'a

‘na morte la sapèva, cèrte, quanno

ci iéva-a-a a

fà razione all'orte-e. A

fà razione all’orte

ca ce iva col

mondo sie-e-e, noi

ce n'andiame

via-a. Noi

ce n'andiame

e n'andiame via

col

suo bel nome-e-e di

Gesù e Maria-a. E

gli angele ci canta a questa

casa, la

benedice-e-e, la

benedice Dio e lo Spirito Santo.[22] La Palma 2°

Questa versione, leggermente diversa, si cantava a Forcella.

Anche qui la vocale e va pronunciata

chiaramente.

La

morte di Gesù,

Maria s'affanna, Criste

che fuile-e, legato

a ‘na colonna-a.

Ci fu legato co gentille donne.

Giuda co gli atri

tradì gli angeli sante-e. Le

chiagne che faceva la Madonna: -

Curre, Giovanne-e.

Curre, Giovanne!

Ah, quanta pena porta!

Dal mio Salèmme-e

salvà glie faciarréme-e. Glie

faciarréme cómm'a fà glie ‘nganna, loche

ce stanne-e San

Piétr'e San Giovanne-e.

Ecco la palma a chi vo’ fà la pace,

ché noi n'andiame-e

e

voi restate in pace-e. Sia

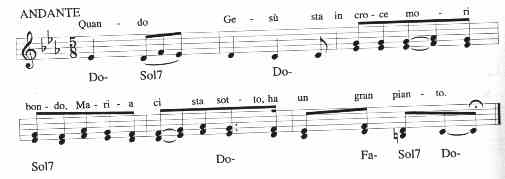

lodato Gesù e Marie-e. La Passione

E' in lingua italiana. Il tempo è di 5

movimenti per battuta.

Quando

Gesù, sta in croce moribondo, Maria

ci sta sotto, ha un gran pianto. Mentre

sospira, al suo figliol giocondo Maria

mezza morta va parlando:

-

Gioia di mamma, figlio mio, che male hai fatto? Sei

stato sempre da tutti benedetto. Tu

mi portasti un mare di riscatto sopra

una croce lo vidde trafitto. Dopo

avuto una gran fune in canna[23],

in

croce lo vide morto la Madonna. O

cari miei, Giuda tradito siéte, non

tanta canità[24],

per caritate. Non

tanti strazi al figlio mio farete, non

tante spade al cuore gli donate.

Corri

Giovanni, fratello mio caro, consola

quella madre che sospira. Così

dicendo, con un sospiro amaro inclina

la testa e volge l'occhio al Padre. More

Gesù, in punto a ventun ora si

scura l'aria e si conturba il mare. Ancora

le pietre sentivano il dolore: la

morte di Gesù, che pianto amaro! Cala

Gesù al tronco della croce ‘nzino[25]

a Maria gliel'hanno dato. La

Matalena con quella treccia d'oro andava

piangendo tutt'afflitta e scura.

Chi

lo fosse visto? Il caro mio tesoro morto, se

lo vuoi, sta in sepoltura. Non

più, ti prego, vuol essere aiutato come

Gesù Cristo l'ha saputo. Non

più, ti prego. O verginelle pie, chiamami

in cielo, non mi fai dannare. Gesù

e Maria! Gesù

e Mara!

(recitato) Buona

Pasqua.[26] INNO

ALLA MADONNA DELLA MISERICORDIA

L’autore di questo inno è Manfredo Siciliani (1883-1962), il

maestro compositore di Balsorano (AQ) che ha diretto la banda di

Pescosolido nel Secondo Dopoguerra. L’inno viene qui riportato per

gentile concessione di Federico Siciliani, nipote del Maestro, e grazie

alla cortesia del parroco del paese, don Lino Ciccolini, che mi ha passato

la versione originale (manoscritta).

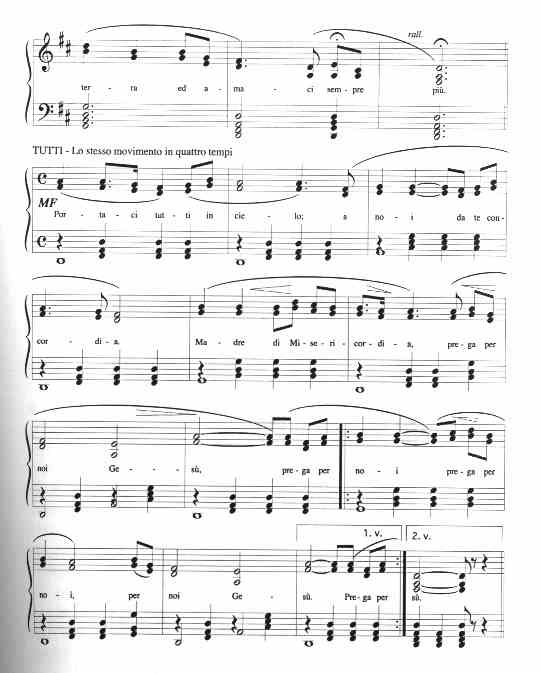

Madre di Misericordia, eccoci ai tui piedi. Deh, mira come vedi, non ci negar pietà. Pietosa volgi sguardi sopra questa cara terra, il demonio rio atterra ed amaci sempre più.

Portaci tutti in cielo; a noi date concordia. Madre di Misericordia, prega per noi, prega per noi, per noi Gesù ( 2v. )

Il quadro della Madonna della Misericordia ( fedele riproduzione del pittore Francesco Marchione).

[1] Al di là del fiume (Liri), nella zona di Valfrancesca - Compre. [2] Spighe di mais. [3] Nata nel 1900, sposò il

pastore Gnaziucce Tersigni,

che in estate se ne andava con le pecore in montagna, alla casèlla

che teneva aglie Cardite (uno spiazzo alle falde delle Cacchiete, tra glie

Favuótte e Puzze

Crevane). Peppinèlla da giovane era una donna bellisssima;

vestiva alla contadina, ma sempre in modo elegante: fazzolettone

ripiegato sul capo e fermato con una spilla, camicetta ricamata, busto

stretto alla vita, veste larga con grmbiule ricamato… Ma in lei

risaltavano soprattutto due bei riccioli biondi che le scendevano ai

lati del viso. Se glie facéva

ogne mmatina che du’ fiérre scallate aglie fuóche,

prima de ì a pertà la recotta alle segnòre de Sóra. [4] Ascoltati a Pescosolido nel 1998 durante una festa paesana organizzata dalla locale Società Operaia di Mutuo Soccorso, a cui hanno partecipato i campolesi Pasqua Rosa Preziosi e Vincenzo Carrafelli (Tabbacchine), che cantavano, e Pasquale Cirelli (Cianchitte), che li accompagnava con l’organetto. [5] “Mi voglio mettere in piedi vicino all’acquasantiera”. [6] Livorno. E’ evidente l’origine toscana dello stornello, che sicuramente è arrivato nelle nostre zone tramite i braccianti agricoli, che fino ad una cinquantina d’anni addietro si recavano a lavorare nella Campagna Romana per 7-8 mesi all’anno, come si rileva dagli antichi Registri Parrocchiali di Pescosolido nonché da altre fonti (Bernardino Tofani, Aprilia e il suo territorio, Aprilia 1986; Berardino Ferri, I Monelli, L’Aquila 1995). [7] Non mi ti fa sposare. [8] Riferitomi da Temistocle Siciliani (Mestecucce), bravissimo musicante di Balsorano. [9] Mucchio di spighe di mais, che bisognava liberare dai cartocci. Questi venivano conservati nel fienile per sfamare le bestie durante l’inverno o venivano usati per imbottire glie saccóne (pagliericcio); mentre “glie mazzuócche” (tutoli con chicchi di mais) venivano messi nei sacchi o nei canestri e poi trasportati nel granaio o, più spesso, sotto il letto matrimoniale che, dovendo servire da ripostiglio, era altissimo (tanto che per salirci, bisognava usare una sedia). [10] Dove si trovavano anche i futuri suoceri, i cognati, i nipoti ecc. Nel passato gli sposi novelli preferivano inserirsi in una famiglia già formata (normalmente quella dello sposo) per risparmiarsi, almeno in parte, le enormi difficoltà che la vita a due riservava, a cominciare dalla casa di abitazione che era quasi sempre introvabile. Così facendo, però, gli sposi dovevano rinunciare ai momenti d’intimità, i quali, non potendo avvenire in casa a motivo dei troppi occhi che guardavano e dei troppi orecchi che ascoltavano, avvenivano nei campi, nei boschi e sui monti, durante le pause del lavoro. [11] Era di vimini d’olmo o di salice scortecciati. [12] Era più grande del normale canestro ed era fatto di jùncete (giunchi) intrecciati artisticamente. Era un canestro di lusso, quindi. [13] L’organetto è il padre della della fisarmonica e, come in questa, il suo funzionamento si basa sul movimento di apertura e chiusura del mantice, che produce aria destinata a mettere in vibrazione le voci. Nella parte sinistra dello strumento si trovano i bassi per l’accompagnamento, sistemati a coppie verticali. In ogni coppia un bottone produce la nota basilare, l’altro produce l’accordo relativo. Il sistema tonale dell’organetto è fondato sul fenomeno naturale delle quinte: FA - DO – SOL – RE – LA ecc. Aprendo il mantice, tutti i suoni della melodia e dell’accompagnamento (tastiera e bassi) rientrano nell’ambito della Dominante; chiudendo il mantice, gli stessi rientrano nell’ambito della Tonica. Es.: DO (aprendo) – FA (chiudendo); SOL (aprendo) – DO (chiudento); RE (aprendo) – SOL (chiudendo) ecc. La Tonica (chiudendo) stabilisce la tonalità dell’organetto, che può essere in DO, in RE o in MI se ha due soli bottoni (bassi) nella parte sinistra. Vi sono però organetti che hanno 4 o anche 8 bassi (bottoni). Se lo strumento ha solo una coppia di bassi, può suonare solo frasi musicali basate su questi due accordi (tonica e quinta dominante). Se invece ha più coppie di bassi, può suonare su più tonalità. L’organetto si presta benissimo nell’eseguire frasi musicali molto brevi e lineari con frequente cambio d’accordi, che gli consentono di “respirare”: buoni sono i valzer, le polche e le mazurche di 8 o 16 battute. Ma migliori sono lo stornello e la ballarella che, eseguiti su due soli accordi (tonica e dominante) alternati battuta per battuta, consentono all’organetto di esprimere tutta la sua squillante ed allegra sonorità. Nel passato c’era anche qualche organetto dotato di “pietosa” (tonalità minore, che però quasi mai veniva usata). Oggi l’organetto pare che stia vivendo una seconda giovinezza: sono in molti a studiarlo ed a suonarlo. Ma probabilmente si tratta di entusiasmo passeggero, stante la disponibilità di strumenti moderni dalle prestazioni pressoché infinite (si pensi, ad es., alla fisarmonica elettronica, alle tastiere computerizzate, ai sintetizzatori). La presente nota è frutto della consulenza di cui l’amico Gianni Venditti, insigne direttore del coro della Cattedrale di Sora, mi ha fatto omaggio. [14] Prepàrati i panni. [15] Pettegolare. [16] Fornite fisicamente. [17] Paiono. [18] Rigoglioso, abbondante. [19] Due occhi splendenti come il sole. [20] Nel passato il non-sens ricorreva spesso nei canti, nei racconti, nelle filastrocche. Serviva per concludere o risolvere situazioni che altrimenti sarebbero rimaste in sospeso. Nel caso di questa serenata probabilmente esso viene usato per chiedere scusa alle due ragazze o forse per non creare in esse troppe illusioni, se mai se ne fossero fatte. I versi di questa serenata mi sono stati riferiti da Memmetta Conflitti-Marchione. [21] Si nota ancora in qualche casa abbandonata: era una buca quadrata o rettangolare situata nella parte bassa della porta (ottenuta tagliando lo spigolo destro o sinistro) e serviva per far entrare e uscire il gatto, ma anche le galline che a volte i contadini tenevano in cucina. [22] Il canto mi è stato riferito da Angela Lombardi-Marchione e da sua figlia Giacomina. [23] Alla gola. [24] Cattiveria da cani, accanimento. [25] In seno, sulle braccia. [26] Anche questo canto mi è stato riferito da Angela Lombardi-Marchione e da sua figlia Giacomina.

|